当院の腫瘍科について

犬では約50%、猫で約30%程度が腫瘍で死亡・苦しんでいるといわれています。

当院では検査・診断・治療・手術といった流れで対応しております。

腫瘍分野で多い症状

- 乳腺にしこりがある

- 体表にしこりがある

- 怪我がいつまでも治らない

- お腹が出てきた

- 血尿がでる

- 下痢や嘔吐などの消化器症状

- 口臭がする

- 目を痛そうにしている

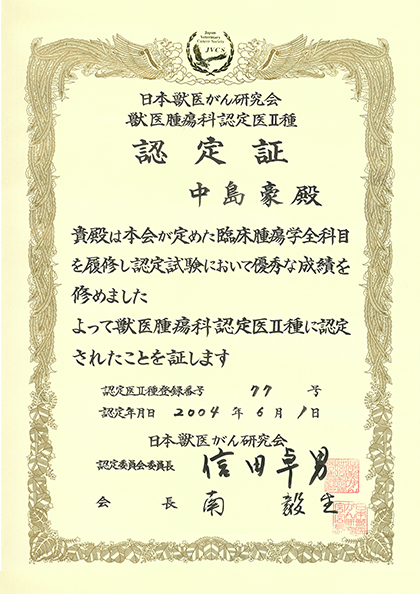

当院の獣医師は獣医がん学会の認定医を取得しています。

腫瘍科の診断・検査

手で触ることができるような体表のしこりであれば触って硬さや表面の状態などを観察し、サイズの測定をします。ご家族から得られる1か月前はこのくらいの大きさだったというような情報はとても参考になります。手では触れられない体内に発生したしこりは超音波検査やレントゲン検査などによって大きさの測定をします。次に可能であれば針生検(細い針をしこりに何度か刺して細胞を取り出して観察すること)を行います。針生検は通常診断をするためのものではなく、これからの治療をどういう方向で進めていくべきか大まかな方向を決めるための材料とするための検査です。しかし、ここまでで組織球種、リンパ腫、肥満細胞腫などの一部の腫瘍や膿瘍のような腫瘍では無いものについて診断が可能な場合もあります。針生検によって得られる利益(様々な情報)よりもリスクが上回る場合や針生検にそこまで意義がないと判断した場合には針生検を飛ばして切除生検に進むこともあります。腫瘍の種類によっては領域のリンパ節の評価が行われます。

ここまでで得られた情報を元にご家族とこれからの治療や展望について相談をさせて頂きますが、さらに追加の検査が必要になることもあります。

検査や治療には出来るだけご家族の意向を反映させるようにしています。

腫瘍科の検査

| 検査名 | 検査の目的 |

|---|---|

| 視診触診 | しこりの大きさ・硬さ・形・表面の状態・底部固着の有無をよく観察します。 |

| 細胞診 | しこりに細い針を刺して内部の細胞を取り出して顕微鏡で観察します。抗がん剤治療や外科治療を行う場合、病理診断専門の獣医師に細胞を送って病理診断をしてもらいます。 |

| 病理組織検査 | しこりの外科摘出前あるいは外科摘出後にしこりの一部か全部を病理検査します。 |

| 画像診断 (レントゲン検査・超音波検査) |

しこりの位置や大きさ領域リンパ節への拡がり、遠隔転移の有無を調べます。 |

| 画像診断 (CT検査) |

しこりの正確な位置(肝臓腫瘍など)や拡がり(軟部組織肉腫で底部固着がある場合や腹腔内腫瘍で神経や血管を巻き込んでいる場合など)などを調べて、手術計画を立てるための材料にします。 |

代表的な腫瘍科の病気

腫瘍科での代表的な病気の一部をご紹介します。

リンパ腫

リンパ球という血液のうちで免疫を担当する血球が腫瘍化してしまった病気で、発生部位による多中心型・消化管型・皮膚型・節外型(腎臓・肝臓など)などの分類、病理組織検査による分類(悪性度)、免疫組織科学的染色検査による分類(T細胞、B細胞)などにより細かく分類され、それぞれのリンパ腫によって多様な症状を現します。

また、リンパ球は体の中を巡っている細胞なので体中のどこにでも発生しうる腫瘍です。また、リンパ腫が発見された時点でほとんどの場合腫瘍細胞が全身に回っているので、通常外科手術などの局所療法は行われず、抗がん剤治療などの全身療法が治療として選択されます。

犬と猫のリンパ腫

犬の多中心型リンパ腫

犬の多中心型リンパ腫は、犬のリンパ腫の中では比較的多く発生(80%)していて、病理組織学的に高悪性度タイプと低悪性度タイプに分類されます。生存期間中央値(平均的な生存期間と考えて下さい)は高悪性度タイプでおおよそ200-300日、低悪性度タイプで600日以上と報告されています。

残念ながら多中心型リンパ腫のほとんどは高悪性度タイプで、低悪性度タイプは全体の12%と言われています。

症状は体表リンパ節の腫れ以外に特徴的なものは無く、元気や食欲の低下、運動をしたがらない、発熱などです。

治療は抗がん剤治療によって行われます。高悪性度タイプでは何種類かの抗がん剤を用いた多剤併用療法が行われます。低悪性度タイプでは比較的副作用の少ない単剤での抗がん剤治療が行われることがあります。

犬の高悪性度多中心性リンパ腫に多剤併用療法(CHOP療法)を行った場合の生存期間中値は10-13か月、1年生存率は大体50%、無治療の場合の生存期間中央値は4-6週と報告されています。

リンパ腫に対する化学療法(抗がん剤治療)について

リンパ腫は血液の腫瘍なので、基本的には抗がん剤で治療をします。

動物のご家族から、抗がん剤治療って苦しいんでしょ?という質問をよくされます。

この質問にはなんと答えたらいいのかいつも困るのですが、「ほとんどの場合、お考えになられているよりも苦しくないことが多いと思います」とお答えしています。

というのも、それぞれの動物のご家族がどの程度の苦しさを想定しているのかをこちらが把握するのが困難であることや、そもそも抗がん剤による副作用の種類やその程度は様々であり、治療前から副作用の程度をはっきりとは予測できないからです。

しかし、ほとんどの場合でご家族が想像しているよりも動物が元気にしていることが多いと思います。それでもやはり抗がん剤治療と副作用は切っても切れない関係にあります。

副作用の少ないあるいは全くない抗がん剤治療は動物に優しい治療に見えますが、再発率や生存期間などの面で動物には不利益な治療となることもあります。抗がん剤治療のプログラム中に副作用が全くでなかったグループと副作用によってそのプログラムを変更しなくてはいけなくなったグループでは、生存期間に差が出ていると報告されています。

抗がん剤の副作用が強く出たグループの方が長生きしているのです。

似たような報告は他にもいくつかありますが、どの報告も副作用が出た(あるいは薬剤強度を落とさなかった)グループの方が長生きしています。

薬剤強度を落とせば副作用は軽くなります。しかし根拠のない薬剤の減量は動物の生存期間を短縮させるのです。

もう老齢だからとか副作用が怖いからなどの理由で本来投与すべき抗がん剤を減量して投与すると、抗がん剤治療の効果が弱くなってその結果生存期間が短くなってしまうのです。

当院で使っている抗がん剤

WHOが提唱するリンパ腫の臨床的ステージ分類(イヌとネコ)

| ステージ1 | 病変が単独のリンパ節・リンパ器官に限局している |

|---|---|

| ステージ2 | 領域の複数のリンパ節に病変がある(±扁桃腺) |

| ステージ3 | 全身のリンパ節に病変がある |

| ステージ4 | 肝臓および/または脾臓に病変がある(±ステージ3) |

| ステージ5 | 血液や骨髄に腫瘍細胞がある(±ステージ1~4) |

a:全身的な症状なし b:全身的な症状あり

例:全身のリンパ節が腫れているが肝臓や脾臓に病変が見つからなくてリンパ節が腫れている以外に特に症状が無い場合、ステージ3aということになります

犬と猫の胃腸管リンパ腫

胃腸管型リンパ腫は腫瘍細胞の大きさから大細胞性リンパ腫と小細胞性リンパ腫に分類されます。大まかに大細胞性=高悪性度、小細胞性=低悪性度と考えていいと思いますが、犬の結腸直腸に発生する大細胞性胃腸管リンパ腫だけは特殊で、治療により比較的良好な経過を辿ることが多くなっています。

症状は、慢性的な嘔吐、下痢、食欲不振(あるいは亢進)、体重減少などの消化器症状が多くなっていますが、大細胞性の場合には急性経過を辿ることもあります。多くは胃や小腸に発生しますが、大腸に発生すると便が細くなったり出にくくなったりすることもあります。

診断は内視鏡で胃や腸の一部を取ってくる生検という方法で行われますが、通過障害や消化管穿孔を起こしている場合には、外科的切除によって生検が行われます。

(外科的切除が行われても、診断がリンパ腫だった場合には全身的な抗がん剤治療は必要になります)

治療は大細胞性胃腸管リンパ腫に対しては、何種類かの抗がん剤療法を用いた多剤併用療法が選択されます。どのような抗がん剤を用いたかで異なりますが、その生存期間中央値は犬で大体2-5か月位、猫で3-9か月と報告されています。

小細胞性胃腸管型リンパ腫の治療には、比較的副作用の軽い抗がん剤が用いられます。

その生存期間中央値は犬で大体4-14か月位、猫で大体23か月と報告されています。

急性リンパ芽球性白血病

急性リンパ芽球性白血病(ALL)は、血液中を流れるリンパ球が作られる前の、非常に若い段階でのリンパ芽球(あるいは前リンパ球)という細胞が腫瘍化した病気です。

多くは血液の中にも腫瘍細胞が流れていて、本来血液を作るはずの骨髄が腫瘍細胞で一杯になってしまうことにより、貧血・血小板減少・好中球減少が起こります。

貧血により元気消失、血小板減少により皮下(あるいは全身どこにでも)出血、好中球減少により感染が起こって発熱することもあります。

リンパ節の腫れは軽度ですが、リンパ節・腎臓・消化管、神経などの臓器が障害されることにより消化器症状や神経症状など様々な症状が出ることがあります。

診断は骨髄検査により行われますが、急性リンパ芽球性白血病(ALL)と急性骨髄性白血病(AML)をその形態だけで鑑別するのは困難なため、その鑑別のために細胞化学染色、免疫組織化学染色、PCR検査などが行われます。

一般的に急性白血病にかかってしまった動物の生存期間はとても短く治療反応性も低くなっています。しかし、ALLはAMLに比べて抗がん剤治療による治療効果が期待できます。

貧血や血小板減少症が重度である場合には輸血が、好中球減少症が重度の場合には広域の抗生物質が併用されます。

犬の乳腺腫瘍

犬の乳腺腫瘍は、中高齢の不妊手術をしていない雌犬に多く見られる腫瘍です。国内での良性の乳腺腫と悪性の乳腺癌の発生比率は1:2と良性腫瘍の方が多いと報告されています。診断は病理組織学的検査により行われます。初回発情前に不妊手術を実施することで発生率が0.5%に低下することが報告されています。腫瘍の大きさと領域リンパ節への転移の有無、遠隔転移の有無によってステージ分類されます。治療は外科療法が第1選択となります。外科療法には腫瘍のみの切除、部分乳腺切除、領域乳腺切除(第3ー5乳腺切除など)、片側乳腺切除などの方法があります。術後の抗がん剤治療が行われることもありますが、犬の乳腺腫瘍にどの抗がん剤が効いたという皆が納得するような報告は現時点ではありません。治療後の生存期間は腫瘍のステージや病理学的な悪性度などによりますが、腫瘍が良性腫瘍であって外科治療によって完全に取り切れていれば長期生存が可能です。

犬の良性の乳腺腫瘍です

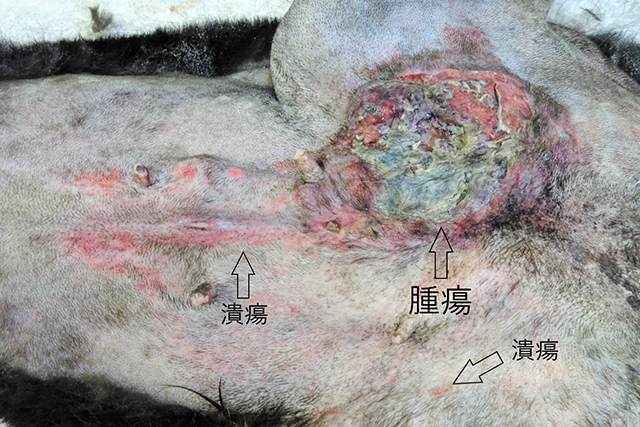

悪性度の高い犬の乳腺癌です。

腫瘍は自潰しています。乳腺周囲に潰瘍と紅斑が拡がっています。

悪性度の高い乳腺癌については外科ではなく内科治療をお勧めする場合があります。

猫の乳腺腫瘍

発生状況

猫の乳腺に発生した腫瘤の病理検査の調査によると、1番多い腫瘤は乳腺癌で全体の78%、2番目に多い腫瘤は乳腺過形成・乳管の拡張で15%、良性の乳腺腫は全体の0.6%でした。

乳腺の過形成・乳管の拡張は組織学的には前癌状態であることを考慮すると、全体の93%が乳腺癌か乳腺癌の前癌状態ということになります。

早期の不妊手術によりその発生がかなりの確率で予防できることが報告されています(6か月齢以前:91%低下、7-12か月齢:86%低下、13-24か月齢:11%低下)。

猫の乳腺癌です。

左第2乳頭近くに数mmの腫瘍らしきものがあります。

診断・検査(ステージ分類)

乳腺にしこりがある猫ちゃんについて行う精密検査には以下のものが含まれます。

血液検査・尿検査・甲状腺ホルモン検査・胸部レントゲン検査(3方向)・腹部レントゲン検査・腹部超音波検査・腋窩および鼠経リンパ節の超音波検査(および針生検検査)・しこりに対する針生検検査

予後因子は3つあります

1)腫瘍のサイズ

猫の乳腺癌のサイズと生存期間中央値についての調査によると、サイズが2cm未満では生存期間中央値は12~58か月・2~3cmでは6.8~24か月・3cm以上では4~11か月と報告されています。腫瘍の大きさが小さいほど生存期間中央値が長くなっています。

2)リンパ節転移の有無・リンパ管浸潤の有無

猫の乳腺癌が初診時にリンパ節に転移している確率は20-40%、リンパ管に浸潤している確率は30-70%と言われています。

ただし、組織学的にリンパ節転移を認めた症例のうち32%(13/41)はその後転移を認めなかったとの報告があります(ただし、乳腺を両側切除しています)ので、必ずしも全てのケースにおいてリンパ節に転移しているからもう全身転移をしているのだと考える必要はないかもしれません。

3)組織学的なグレード

病理組織学的な悪性度による分類をグレード分類と言います。

グレードと生存率の調査では、術後2年生存している猫はグレード1で75%(3/4)・グレード2で33.3%(7/28)・グレード3で3.1%(1/32)と報告されています。

組織学的グレードと1年後の死亡率に関する調査によると、術後1年後の死亡率はグレード1で0%、グレード2で30~42.4%、グレード3で90~100%と報告されています。

治療

治療は副腋窩リンパ節および腋窩リンパ節と腋窩リンパ節までのリンパ管切除を含む片側乳腺切除あるいは両側乳腺切除と多くの場合抗がん剤による治療が行われます。

術式について

腫瘤切除(乳腺のしこりだけを切除する術式)を行ったグループと乳腺片側切除あるいは両側切除を行ったグループにおける2年後の生存率に関する調査では、腫瘤切除グループで0%、乳腺片側切除あるいは両側切除を行ったグループで43.4%と報告されています。

乳腺片側切除と両側切除で術後合併症の発生率を調べた調査では、片側乳腺切除では19.7%(12/61)で段階的両側乳腺切除(片側切除をした後にしばらくして反対の片側切除をする術式)では35.7%(5/14)で、一括両側乳腺切除では40.6%(13/32)で術後合併症が発生したと報告されています。

(合併症の内容は、感染・術後離開・漿液腫・血腫・ヘルニア・呼吸困難など)

抗がん剤治療の(暫定)適用基準

(猫の乳腺癌に対してどの抗がん剤が効果があったというような皆が納得する報告は現時点ではありませんが、恐らく乳腺癌に効果があるだろうと思われる抗がん剤を選んで使っています)

術後の抗がん治療をお勧めする基準は以下の通りです。

- 臨床的ステージ分類でステージ2以上の乳腺癌

- 組織学的グレード分類でグレード2以上の乳腺癌

- リンパ節転移や脈管内浸潤を伴っている乳腺癌

上記のような場合に抗がん剤治療をお勧めしますが、実は猫の乳腺癌ではその多くが上記のどれか1つ以上に当てはまってしまいます。よって多くのケースで術後の抗がん剤治療をお勧めしています。

臨床的ステージ分類

| ステージ | 大きさ:直径 | 領域リンパ節転移 | 遠隔転移 |

|---|---|---|---|

| 1 | <2cm | なし | なし |

| 2 | 2-3cm | なし | なし |

| 3 | 全て 3cm |

転移あり なし |

なし |

| 4 | 全て | 全て | あり |

乳腺片側切除した猫に術後抗がん剤治療をしたグループと使用しなかったグループでの生存期間に関する調査では、片側乳腺切除に術後抗がん剤治療を併用したグループの生存期間中央値は66.6か月、片側乳腺切除のみ行ったグループの生存期間中央値は13.8か月と報告されています。

また、猫の乳腺癌の症例に術後抗がん剤治療を行うことによって腫瘍死のリスクが下がるとの報告もあります。

主に転移をしてしまった症例に対する内科治療として分子標的薬のトセラニブがあります。

調査によると、生物学的有用率は57.1%で71.4%で有害事象(軽度な骨髄抑制および胃腸障害、肝酵素上昇、心毒性)が確認されています。

猫の乳腺癌は悪性度も高く、一度発生してしまったら治療はものすごく大変です。何の病気でもそうですが、まずは予防が大切だと思います。生後12か月までに不妊手術を受けることでその発生率を86%低下させることが出来ると報告されていますから、まずは早期の不妊手術が大事だと思います。そして、万が一猫ちゃんの乳腺にしこりを見つけたら、大きくなってから手術しようとは考えずに出来るだけ小さなうちに動物病院を受診されて適切な治療を受けて下さい。

肥満細胞腫

肥満細胞腫は犬の皮膚腫瘍のうち最も発生頻度が高く、皮膚腫瘍の16-21%を占めています。

一般的にはなだらかでツルンとして見た目ですが、様々な形態をとるので注意が必要です。

肥満細胞腫は、その細胞内にヒスタミンやヘパリンといった化学物質を含有していることが多く、腫瘍周囲が腫れたり痒みから掻いたりすることもあります。また、化学物質の作用により消化管穿孔や血圧低下などの重篤な腫瘍随伴症状を呈することもあります。

肥満細胞は円形の細胞で細胞内に特徴的な顆粒が見られるので、針生検によって細胞形態を観察することで(多くの場合)診断可能ですが、悪性度の高い肥満細胞腫では細胞内の顆粒が見えないこともあるので注意が必要です。

治療は原則的に外科治療(+抗がん剤治療)ですが、様々な事情により外科治療が困難な場合に放射線療法が選択されることもあります。

外科手術後も局所再発の有無や領域リンパ節への転移の有無について定期的な検査が必要になることがあります。

パグの皮膚肥満細胞腫と猫の頭頚部にできる皮膚肥満細胞腫は比較的良性な挙動をとることが多く、外科治療単独で根治できることもあります。

肥満細胞腫の摘出手術前です

肛門周囲腺腫

肛門周囲腺腫は中年齢以降の未去勢犬に好発する腫瘍で、その発生には男性ホルモンであるテストステロンが関与していると言われています。腫瘍の成長はゆっくりですが、放置していると数cmにまで成長し表面が潰瘍化することもあります。また、良性の肛門周囲腺腫と悪性の肛門周囲腺癌との鑑別は針生検だけでは困難で、その成長スピードや去勢の有無などを参考に悪性の肛門周囲腺癌を疑って治療方針を考えます。

肛門周囲腺腫ができてしまったワンちゃんの肛門です。

いくつかの腫瘍ができていて、表面が削れて出血しています。

未去勢犬に発生した良性の肛門周囲腺腫の治療には、去勢手術が行われます。

去勢手術のみで腫瘍が退縮することが多いのですが、腫瘍があまりに大きい場合は去勢手術で腫瘍サイズを小さくしてから腫瘍本体の手術が行われることもあります。

犬の軟部組織肉腫

軟部組織肉腫とは線維肉腫・末梢神経鞘腫・血管周皮腫などの生物学的挙動が類似する軟部組織から発生した肉腫の総称です。

ちょっとだけ脱線します。肉腫って何?がんのこと?肉腫とがんって何か違うの?と思いませんか?その辺の話をちょっとだけしますね。

腫瘍はその発生により3つのグループに分類されますが、その3つのグループについて説明するのにどうしても必要なので生物の発生についてのお話をさせてください。

動物は(ヒトも)一番初めは受精卵から始まります。受精卵は分裂を繰り返して動物の体を作っていきます。その過程で体の表面を覆う外胚葉と消化管の元になる内胚葉、そして外胚葉と内胚葉の間を埋める中胚葉に分かれます。外胚葉(将来、表皮や汗腺になるような部分)と内胚葉(将来、呼吸器や消化管などの表面を覆う部分)は表面を覆う細胞なので上皮系、中胚葉(将来、筋肉や軟部組織になるような部分)は外胚葉と内胚葉の間を埋める細胞なので間葉系と言います。上皮系の細胞が腫瘍化したものを癌と言い、間葉系細胞が腫瘍化したものを肉腫と言います。ちなみに上皮系にも間葉系にも入らない元々は細胞同士が集まって塊を作らないはずの細胞が腫瘍化したものを独立円形細胞腫瘍と言います。

もうひとつルールのようなものがあって、そこまで悪性度が高くない腫瘍は癌や肉腫と言わずに腫という名前が付きます。

乳腺癌は悪性だけど乳腺腫はそこまで悪くないということです。

大体こんな感じで理解してください。

というわけで、脱線が長くなりましたが、一般的には悪性腫瘍のことを通称「がん」と言ったりしますが、厳密には上皮系細胞の悪性腫瘍を癌と言い、間葉系細胞の悪性腫瘍を肉腫と言います。なので軟部組織肉腫は間葉系細胞の悪性腫瘍ということになりますね。

犬の皮膚や皮下(皮膚の下ということ)に発生する軟部組織肉腫は、皮膚・皮下に発生する腫瘍の15%を占めます。中齢~高齢での発生が多く、性別や犬種による発生率に大きな差はないと言われています。症状はほとんどありませんが、発生する部位やその大きさによっては様々な症状が出ることもあります。診断は針生検でも可能なことがありますが、組織学的なタイプやグレードを調べるために組織生検(一部を切り取ること)が行われることがあります。

軟部組織肉腫は、局所浸潤性(周囲組織に浸み込んでいく力)は高いが、転移率は低くなっています。治療にはその転移率が低いという生物学的挙動から徹底的な局所制御が求められるので、一般的には外科療法が第1選択となります。底部固着がある、神経や血管などの重要な組織に隣接しているあるいはすでに巻き込んでいることが疑われる場合には、術前のCT検査が行われることがあります。

外科療法を行う際に、最小サージカルマージン(腫瘍から切除縁までの余白)として水平方向2-3cm、深部方向筋膜1枚が推奨されていますが、腫瘍の発生部位や浸潤度、組織学的グレードなどを基にしてそれぞれの動物ごとにサージカルマージンを判断します。

外科療法により完全切除が達成された場合には、根治が狙える数少ない悪性腫瘍です。

クリックすると手術の画像が表示されます

軟部組織肉腫(L.レトリバー)の手術中の画像です。

腫瘍は体幹皮筋より外側にあって底部固着は無かったので

サージカルマージンを腫瘍から3cm取って体幹皮筋ごと切除しました。

猫の注射部位肉腫

猫の注射部位肉腫は、薬剤を皮下注射した部位に発生する悪性の腫瘍です。長期作用型ペニシリン(国内にはありません)、長期作用型ステロイド剤などの様々な薬剤が原因になりえますが、ワクチンが最も多い原因薬剤です。

その発生率については、1.3/1,000~1/10,000あるいは0.63/10,000と報告されています。

治療は広範囲な外科切除(+放射線治療/抗がん剤治療)によって行われますが、他の腫瘍に比べて再発率が高い腫瘍です。

Vaccine-Associated Feline Sarcoma Task Force(VAFSTF)とAmerican Association of Feline Practitioners(AAFP)は猫の注射部位肉腫の発症予防のためのワクチン接種方法に関するガイドラインを発表しています。

以下がそのガイドラインの抜粋です。

- 不必要なワクチン接種を避ける

- 肩甲骨間にワクチンを接種しない

- 各ワクチンで接種部位を決定し、診療記録にワクチン接種部位を記載する

- 1部位に接種するワクチンは1種類だけにする(3種混合ワクチンは1種類とする)

- ワクチンは皮下に接種する