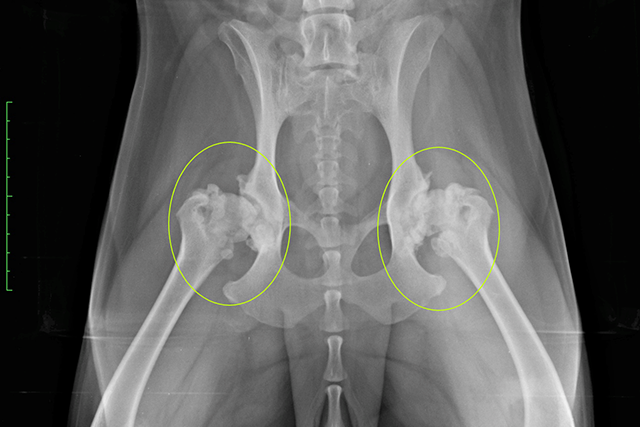

当院の整形外科について

整形外科の病気には生後数か月から症状が出る病気もあれば、老齢になって症状を現す病気もあります。普段の歩き方や立ち方をよく観察しておくことが重要です。

整形外科分野で多い症状

- 足を引きずっている

- 足を挙げたままにしている

- 歩くときに頭が上下する

- 座る時に後ろ足を投げ出すようにしている

- 足の太さが左右で違う

- 爪が伸びてきた(猫)

その他にも関節や歩き方など、気になる点があればお気軽にご相談ください。

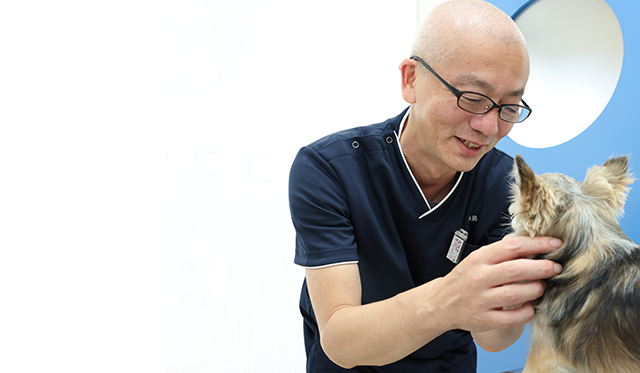

当院の獣医師は日本小動物整形外科協会(VOA Japan)の認定医を取得しています。

整形外科の診断・検査

整形外科においては、骨折だけでなく、歩き方や関節の曲がり方などの見た目に分かる症状もあります。

また、犬種により、なりやすい病気もあります。まずは、どのような症状が現れているかの問診を行いながら、部位の特定や負荷の度合いを測定する検査を進めていきます。

整形外科の検査

| 検査名 | 検査の目的 |

|---|---|

| 視診 | 立ち姿を観察して、頭の位置や前肢と後肢の脚の幅などから前肢に問題があるのか後肢に問題があるのか判断します。 |

| 歩様検査 | 歩様検査によって、どの脚に問題があるのか調べます。動画撮影をして繰り返して見ることで問題のある脚がわかるときもあります。問題のある脚を着地するときに前肢であれば頭、後肢であれば腰を高くしていることがほとんどです。前肢と後肢の歩幅の違いや歩き方などから整形外科疾患と神経疾患の鑑別をします。 |

| 触診 | 歩様検査で分かった問題の起こっている脚を指先から丁寧に触っていきます(実際には問題の起こっていない方の脚から先に触って、問題の起こっている脚は後で触ります)。ここでは関節の可動域や屈曲・伸展ストレス、轢音・捻髪音の有無、異常可動性などについて調べます。 |

| レントゲン検査 | 縦・横(時に斜め)のきれいなレントゲン撮影をします。鎮静剤が必要な場合があります。 |

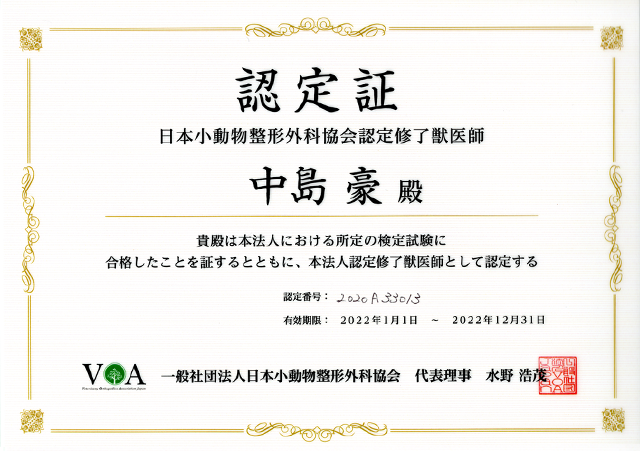

| 超音波検査 | 関節や靭帯(時に骨)の超音波検査を行います。超音波検査は関節を動かしながら検査が可能なので運動器疾患には有用です。 |

| 関節液検査 | 関節液が通常より多く貯留している場合に行います。整形外科疾患なのか腫瘍疾患や自己免疫疾患なのかの鑑別に用いられます。 |

膝関節の超音波検査画像です。中央の谷になっている所が膝関節です。

関節を動かしながら関節内の動的な観察が出来るところは超音波検査の利点の1つです。

跛行スコア(足をかばったり引きずったりする歩行のことを跛行といいます)

| スコア | 状態 | |

|---|---|---|

| 0 | 正常 | 跛行が無い |

| 1 | 軽度な跛行 | 跛行が時に見られるが、歩様の変化はわずか。負重は常に可能。 |

| 2 | 負重可能な跛行 | 常に跛行しているが、軽度。負重は常に可能。 |

| 3 | 負重可能だが重度の跛行 | 常に跛行していて、歩様異常は明らか。負重は常に可能。 |

| 4 | 間欠的に負重できない跛行 | 脚を挙げていて負重できないことがある。足を付く時は爪先程度。 |

| 5 | 常に負重できない跛行 | 歩行時には全く負重できない。常に脚を挙げている。 |

代表的な整形外科の病気

整形外科分野で代表的な病気の一部をご紹介します。

当院で対応できない症例は専門病院へ紹介しております。

汎骨炎

外傷と関連しない突然の跛行が主な症状で、若齢(6-18か月齢)の大型犬に発症することが多い病気です。跛行は周期的~再発を繰り返し、他の脚に移ることもあります。

肘関節異形成症

内側鈎状突起分離(Fragmented medial coronoid process:FCP)、肘突起癒合不全(Ununited Anconeal Process:UAP)、上腕骨内側顆の離断性骨軟骨炎(Osteochondritis Dissecans)などの主に大型犬の肘関節に問題を起こす疾患の総称で、ほとんどの場合成長期(6か月齢以降)に発症して次第に進行します。発症初期に治療をすることで進行を緩やかにすることが可能ですが、中期以降の慢性期になると外科対応は出来なくなります。

左前肢の跛行で来院されました。触診で左肘関節の可能域が狭くなっていました。

レントゲン検査で左肘関節の関節炎が疑われました。

内側鈎状突起分離(FCP)

好発犬種はロットワイラー、バーニーズマウンテンドッグ、レトリーバー種、ジャーマンシェパードなどで、発症年齢は5-7か月齢が多くなっています。跛行は運動後や休息後に悪化することがあります。様々な原因により橈骨の内側鈎状突起という部分が欠けてしまう病気です。視診と歩様検査、触診、レントゲン検査から診断しますが、レントゲン検査では診断できずにCT検査で確定診断されることもあります。

肘突起癒合不全(UAP)

好発犬種はジャーマンシェパードです。尺骨の肘突起という部分は仔犬のころは尺骨と癒合していませんが、生後101~130日齢(ジャーマンシェパードの場合)で癒合することになっています。生後5か月齢以上になっても肘突起が尺骨本体と癒合していない場合に肘突起癒合不全と診断されます。

上腕骨内側顆の離断性骨軟骨炎(OCD):離断性骨軟骨炎は成長期の大型犬に発症する軟骨から骨組織への転化障害を起点とする炎症性疾患です。肩、膝、足根関節にも発症しますが、肘関節にも発症します。

橈骨成長板早期閉鎖

橈骨の成長板に障害がおきることで尺骨に比較して橈骨が短くなってしまう病態です。肘関節は上腕骨・橈骨・尺骨の3つの骨で構成されている複雑な関節なので、骨の長さが本来の長さより少し短くなるだけで関節機能を障害し症状が出ます。橈骨の成長板障害は落下などの外傷で起こりますが、レントゲン検査では成長板障害の有無を調べることができないので注意が必要です。

前十字靭帯断裂

前十字靭帯は膝関節の中に存在する靭帯のひとつで、脛骨の前方への動揺と過度な内旋を制御しています。前十字靭帯が断裂すると膝関節の安定性は失われ、脛骨の前方への変位と過度の内旋が生じます。犬ではスポーツなどの真の外傷による断裂は稀で、そのほとんどは加齢性および変性性変化があらかじめ靭帯に生じていて、運動負荷などの力学的ストレスが後押しすることで断裂します。そのような背景から、散歩などの日常生活で行うような軽い運動をしただけで損傷することがあります。前十字靭帯断裂を発症した犬の12-58%で反対側の前十字靭帯の断裂をしたとの報告があります。また、前十字靭帯が断裂した犬の半数で半月板の損傷を併発していると報告されています。半月板には傷害受容体が存在し負重時の痛みの原因になりますが、血流が乏しいので傷害部位の自己回復は困難です。

診断は脛骨前方引き出し試験、脛骨圧迫試験などの触診による試験、レントゲン検査、超音波検査などにより行われます。膝関節を屈伸させたときにクリック感があれば、半月板損傷を強く疑います。治療は保存療法と外科療法に大別されます。保存療法に反応しない症例、重度の肥満症例、半月板損傷が疑われる症例などは外科療法が行われます。外科療法には関節包外制動術(Flo法)、脛骨骨切りによる膝関節の機能的安定化術(TPLO法)などが選択されます。

犬の股関節形成不全症(Canine Hip Dysplasia:CHD)

股関節の異常なゆるみを原因とする骨関節炎を主な症状とする病態で、3つの病期に分けられます。

- 生後4-12か月の若齢犬:起立、歩行、階段を登る時に痛みが出ます。

- 数か月~数年間の無症候期間

- 変形性関節疾患を伴う成犬:後ろ足の筋肉が細くなって、歩行困難やすぐに座るなどの症状がでます。

股関節形成不全症の発症には遺伝的要因と環境要因が関与していると言われていて、93%で両側に発症しています。

診断は、立位での視診、歩様検査、股関節の触診、レントゲン検査によって行われます。レントゲン検査での所見と疼痛などの症状が一致しないこともあります。

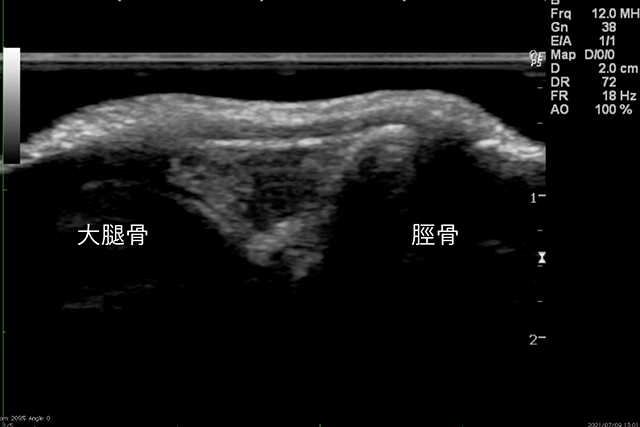

右後肢の跛行で来院されたG.レトリバーの股関節のレントゲンです。

右股関節には確かに関節炎がありそうですが、左も関節炎がありそうです。

レッグ・カルベ・ペルテス病

比較的若齢の小型犬の大腿骨頭および骨頚に虚血性壊死を起こして痛みから負重困難になる病気です。好発犬種はヨークシャーテリア、トイプードル、パグ、M.ダックス、テリア犬種で、発症時期は3-13か月齢、片側性の発症が多い(両側性の発生率は10~16.5%)病気です。根本原因は不明ですが、何かしらの原因により骨頭および骨頚に向かう栄養血管が無くなることで骨頭および骨頚の虚血性無菌性壊死が起こり、壊死部分に痛みが出ます。

症状は慢性な後肢の跛行から完全な挙上ですが、壊死部に骨折が起こると急激な跛行が出ます。

診断は視診、歩様検査、触診、レントゲン検査によって行われますが、初期にはレントゲン検査で異常所見が出ないこともあります。

治療は保存療法(6~47%で良好)と大腿骨頭切除(48~78%で良好)によって行われますが、後肢の廃用性筋委縮が進行してからだと手術成績は下がります。

猫の変形性関節症

動物の高齢化により変形性関節症の罹患率は増加傾向にあります。猫における変形性関節症罹患率に関する調査では、10歳齢以上の猫の61.8%に変形性関節症があったと報告されています。明らかな原因は不明ですが、その発症には年齢、肥満、遺伝性素因、環境要因が関わっていると言われています。

治療は、体重管理、生活環境の改善、疼痛管理といった保存療法が中心となります。

猫の大腿骨頭滑り症

外傷なしで大腿骨頭の成長板部分での骨折をする病気。去勢済の雄猫に多いとの報告があります。ほとんどで片側の発症ですが、反対側に発症することがあります。